HUF x Seiko 5 Sports SRPM09 – Retro-Vibes mit Street-Attitude

Seiko 5 Sports SRPM09 – Seiko trifft auf Keith Hufnagels Brand, huf.

Manchmal bringt eine Uhr genau das mit, was man sich von einem täglichen Begleiter wünscht: Charakter, Geschichte und genug Eigenständigkeit, um nicht im Einheitsbrei unterzugehen. Die Seiko 5 Sports SRPM09 ist genau so ein Modell. Sie ist Teil der beliebten 5-Sports-Reihe von Seiko und entstand in Zusammenarbeit mit HUF – einer Marke, die tief in der Skate- und Street-Kultur verwurzelt ist. Und genau diesen Vibe spürt man auch am Handgelenk.

Design: 70er-Jahre neu gedacht

Die SRPM09 greift ein klassisches Seiko-Design aus den 1970er-Jahren auf und interpretiert es modern. Das Gehäuse misst 39,4 mm – eine Größe, die heute extrem angenehm tragbar ist. Nicht zu groß, nicht zu klein. Einfach stimmig.Das Zifferblatt sticht sofort ins Auge: kräftige Farbgebung, klare Indizes und das HUF-Branding als dezentes, aber selbstbewusstes Detail. Dazu kommt die typische Day-Date-Anzeige bei 3 Uhr – ein Markenzeichen der 5-Sports-Linie. Mit 100 Metern Wasserdichtigkeit ist sie absolut alltagstauglich. Duschen, Schwimmen, Sommerurlaub – alles kein Problem.

Technik: Solide, ehrlich, mechanisch

Im Inneren arbeitet das bewährte Seiko-Kaliber 4R36. Ein Automatikwerk mit:

* ca. 41 Stunden Gangreserve

* Handaufzugsmöglichkeit

* Sekundenstopp zum präzisen Einstellen

* Tag- und Datumsanzeige

Das Werk ist durch den verschraubten Glasboden sichtbar. Kein High-End-Manufakturwerk, sondern ehrliche, robuste Technik, die seit Jahren zuverlässig ihren Dienst tut. Genau das macht den Charme dieser Uhr aus.

Tragegefühl & Alltag

Mit rund 11,6 mm Höhe bleibt die Uhr angenehm flach. Das Edelstahlband wirkt sportlich und solide, lässt sich aber problemlos gegen ein NATO- oder Lederband tauschen, wenn man Lust auf einen anderen Look hat. Gerade durch die Limitierung auf 7.000 Stück weltweit bekommt das Modell zusätzlich einen gewissen Sammler-Charakter, ohne abgehoben zu wirken. Sie bleibt eine Uhr zum Tragen – nicht zum Wegsperren.

Fazit

Die SRPM09 ist keine protzige Statusuhr. Sie ist eine ehrliche, mechanische Sportuhr mit kulturellem Hintergrund. Retro-Design trifft Street-Ästhetik, kombiniert mit solider Seiko-Technik. Wer mechanische Uhren mag, aber keine Lust auf sterile Perfektion hat, findet hier ein Modell mit Seele. Und genau das macht sie interessant.

Die Marke HUF wurde Anfang der 2000er-Jahre von Keith Hufnagel ins Leben gerufen – einem amerikanischen Profi-Skater aus New York, der in den 1980er- und 90er-Jahren zur prägenden Figur in der Skate-Szene wurde. Er war bekannt für seinen urbanen Stil und seine Verbindung aus Skate-Kultur, Hip-Hop und Streetwear, lange bevor diese Mischung weltweite Mode-Trends setzte.

2002 eröffnete Hufnagel in San Francisco den ersten HUF Boutique-Store, in dem er schwer zu findende Sneaker, Skate-Labels und schließlich seine eigenen Produkte anbot. Schnell entwickelte sich daraus eine internationale Marke, die heute als feste Größe im Streetwear-Bereich gilt – mit klaren Designs, urbanem Look und engen Verbindungen zur Skate-Community. HUF steht für Authentizität, Kreativität und einen Lifestyle, der Skate-Culture und Mode verbindet.

Auch wenn Keith Hufnagel 2020 im Alter von 46 Jahren verstarb, lebt sein Einfluss in der Marke weiter: HUF bleibt ein Symbol für echten Street-Style, kreative Kollaborationen und die Verbindung von Subkultur und Fashion, die Hufnagel immer vorgelebt hat.

Weitere informationen:

Seiko

BB-77 - Return of the Boombox

BB-777 – Die ikonische Boombox kehrt zurück

Boombox-Kultur ist mehr als nur „Musik laut abspielen“ – sie steht für Community, Präsenz und echte Haptik. Genau da setzt der BB-777 – The Iconic Boombox, Perfectly Recreated an: Eine klassische Boombox-Ikone aus den 80ern, neu gedacht für 2026. Wer mein "We Wear The Crown" - Interview für die zweite, noch ausstehende Staffel, kennt, der weiß, dass ich durch die Boombox eines Kumpels die ersten Rap-Tracks um die Ohren gehauen bekommen habe. LL Cool J, Run DMC, Public Enemy. Der Rest ist Geschichte.

Nostalgie trifft moderne Technik

Der BB-777 ist nicht einfach ein Retro-Gadget, sondern ein ernstzunehmendes Audiogerät. Das Design lehnt sich klar an die legendären Boombox-Silhouetten der 80er an, kombiniert aber alte Schule mit moderner Funktionalität: 270 W Ausgangsleistung sorgen für satten, raumfüllenden Sound.

3-Wege-Lautsprechersystem mit isolierten Woofers, Mitteltönern und Hochtönern bietet ausgewogene Klanglandschaften.

Klassische physische Regler für Bass, Treble, Balance und Lautstärke geben das Gefühl von Kontrolle zurück, das bei Touchscreens oft verloren geht.

TSA-zugelassene, austauschbare Batterie mit bis zu ~15 h Laufzeit macht den BB-777 zum mobilen Partykollegen.

Medien aus allen Epochen

Was den BB-777 besonders macht: Er bringt das Beste aus allen Klangwelten zusammen:

Bluetooth mit TWS (True Wireless Stereo) für kabelloses Streaming.

USB-Anschluss, CD-Player, Dual-Cassette-Deck, Radio & AUX-Input – also wirklich alle relevanten Wiedergabearten, vom analogen Tape bis zur modernen Playlist. Digitale Aufnahmefunktion: Musik oder Stimmen lassen sich von CD, Kassette oder Radio direkt auf USB im WAV-Format speichern. Das ist nicht nur nostalgisch, sondern praktisch, wenn man alte Tapes digitalisieren will. Eingebaute Mikrofone und Dual-Mic-Eingänge erlauben auch einfache Aufnahme- oder Sampling-Sessions.

Verarbeitung und Haptik

Im Gegensatz zu vielen günstigen Retro-Reissues setzt der BB-777 auf solide Materialien und moderne Verarbeitung: 28 lbs (~12,7 kg) Gewicht und verstärkte Gehäuse-Struktur statt dünner Plastikhülle. Robuste Hardware-Knöpfe und –Regler statt kapazitiver Touch-Felder. Solide Verarbeitung, die sowohl Retro-Ästhetik als auch Langlebigkeit schafft. Optionaler kabelloser Fernbedienungssupport bringt Komfort ins klassische Bedienkonzept.

Für wen ist der BB-777?

Ganz klar: Für mich! Als Kind der 70er und Jugendlicher der späten 80er ist das Teil genau das, was ich mit meiner Jugend, zwischen Skateboards und Rap-Musik, verbinde. Nicht missverstehen: Der BB-777 ist kein Mini-Bluetooth-Speaker.

Er richtet sich an Leute, die:

Klang lieber physisch erleben als durch eine App steuern.

Wert auf authentische Bedienung und Retro-Feeling legen.

Musik aus verschiedenen Quellen ohne Kompromisse hören wollen.

Alt und Neu verbinden möchten – etwa alte Mixtapes digitalisieren oder CDs wieder neu entdecken.

Fazit

Der BB-777 schafft etwas, was viele Versuche zuvor nicht geschafft haben: Eine echte Brücke zwischen der analogen Boombox-Welt der 80er und den Anforderungen von heute. Es ist ein Stück Musik-Kultur, das man nicht nur anhört, sondern erlebt. Ob als Sammlerstück, Party-Soundmaschine oder digitales Archiv-Tool – dieser Boombox-Revival hat definitiv Potenzial zum Klassiker.

Weitere Informationen:

prelaunch.com

Unsere Energielösung: Anker Solix Upgrade: 8 Module mit 7 kWh Speicher

Letztes Jahr - also 2025 - habe ich hier schon ausführlich über unser Anker Solix Setup geschrieben, welches wir damals installiert hatten.

An Black Friday 2024 gekauft, kam es im darauffolgenden Frühjahr auf unser Dach.

Damals schon sind wir vom klassischen Balkonkraftwerk-Gedanken ein gutes Stück weiter gegangen und haben uns ein System aufgebaut, das schon eher Richtung kleiner Heimspeicher ging. Vier 500-Watt-Paneele auf dem Dach, dazu die Solarbank 2 E1600 Pro mit zusätzlichem 1,6 kWh Speicher. 3,2 kWh: Für unseren Alltag war das schon ein echter Gamechanger. Viel Eigenverbrauch, saubere App-Übersicht, ein gutes Gefühl, wenn Waschmaschine und Trockner tagsüber einfach mit Sonne laufen. Klar, im Frühjahr und im späten Herbst sinkt die Sonne und es gibt nicht mehr so viel abzugreifen - auch weil das Wetter dann auch nicht immer mitspielt. Aber gut. Die Ersparnisse waren zu sehen und wenn man einmal Blut geleckt hat, bleibt es nicht dabei.

Wir haben das System Anfang 2026 noch einmal deutlich erweitert und im Grunde neu gedacht. Auf einer zweiten Dachfläche sind vier weitere 500-Watt-Module dazugekommen. Dieselben, die wir bereits zuvor installiert hatte. Damit stehen jetzt insgesamt acht Solarmodule auf dem Dach - bestmöglich in Richtung Sonne ausgerichtet. Die zusätzliche Fläche bringt nicht nur mehr Leistung, sondern verteilt die Erträge auch besser über den Tag, weil die Ausrichtung etwas anders ist. Gerade morgens und am späten Nachmittag merkt man das.

Der größere Schritt war aber der Tausch der Speicherlösung. Die Solarbank 2 E1600 Pro konnte maximal vier Panels direkt verwalten. Für den Ausbau auf acht Module war das schlicht nicht mehr ideal. Also haben wir sie gegen die neue Anker Solix Solarbank 3 getauscht. Dazu kam ein zusätzlicher 2,7-kWh-Akku, während die vorhandenen 1,6 kWh aus dem bisherigen Setup weiterhin genutzt werden.

Unterm Strich stehen wir jetzt bei rund 7 kWh Speicherkapazität und acht 500-Watt-Modulen auf dem Dach. Das ist eine ganz andere Liga als das ursprüngliche Balkonkraftwerk-Setup. An guten Tagen ist der Speicher schnell voll, und wir ziehen abends deutlich länger aus dem eigenen Strom. Selbst an durchwachsenen Tagen merkt man, dass mehr Puffer da ist. Während ich das hier schreibe, am 15.02.2026, scheint bereits seit Stunden die Sonne. Einer der ersten schönen Tage in diesem Jahr. Sie scheint flach, aber sie scheint. Das bedeutet, dass gerade eine Waschmaschine laufen und ein Gaming-PC ihre Arbeit verrichten können - zusätzlich zu den normalen Verbräuchen wie Standby-Betriebe, Kühlschränke und andere Geräte, die immer "am Netz" sind. Aktuell benötigen wir keinen Strom aus dem Netz, um all diese Geräte mit Strom zu versorgen. Gutes Gefühl.

Da ich mir damals auf diesem Haus keine "echte" Photovoltaik-Anlage vorstellen konnte - da wir nur ein recht kleines Dach haben - ich aber gerne mehr über all dieses "Solarstrom"-Ding erfahren wollte, startete ich mit meinem ersten Solix-Setup, welches an Black Friday ziemlich günstig war. Dasselbe passierte genau ein Jahr später mit dem Upgrade-System. Die Komponenten, die nach der Installation übrig blieben, konnte ich gut an Privat bei Kleinanzeigen abgeben. So kam noch etwas Geld auf diesem Wege zurück. Für mich fühlt sich das Alles inzwischen nicht mehr nach Spielerei oder Tech-Experiment an, sondern nach einer durchdachten Energie-Strategie für das eigene Zuhause. Spätestens wenn mein Sohn und sein Gaming-PC ausgezogen sind, werden wir mit dem Strom im Speicher und der Sonne im Team sehr gut zurecht kommen und ordentlich was sparen. Klar, es ist ein Investment. Gut 4000 Euro sind es bisher. Aber der Mix aus Unabhängigkeit, Transparenz in der App und dem Wissen, dass ein großer Teil unseres Stroms vom eigenen Dach kommt, ist schon ziemlich überzeugend. Außerdem ist dieser Betrag, verteilt auf zwei Jahre, sehr viel weniger als uns eine große Photovoltaik-Anlage gekostet hätte.

Ich gebe es zu: Es macht auch einfach Spaß, in der App zu sehen, wie acht Panels gleichzeitig liefern und der Speicher sich füllt. Das wird noch spannend im Laufe des Jahres, wenn das Wetter besser und die Sonne länger und höher stehen wird.

Ich werde an dieser Stelle weiter berichten.

Apple Creator Studio – Apples neues Abo-Paket für Kreative

Apple hat gerade ein interessantes neues Software-Angebot angekündigt, das vor allem für alle spannend ist, die regelmäßig mit Video-, Bild- oder Musikproduktion arbeiten.

Unter dem Namen Apple Creator Studio bündelt Apple eine Reihe seiner Kreativprogramme in einem einzigen Abo-Paket.

Statt einzelne Programme wie Final Cut Pro, Logic Pro oder Pixelmator Pro separat zu kaufen, bekommst du sie künftig als Teil eines Abos – zum Pauschalpreis. Klingt auf den ersten Blick nach einem fairen Deal, vor allem wenn du mehrere Tools regelmäßig nutzt.

Was steckt drin?

Das Paket enthält unter anderem folgende Kreativ-Apps:

Final Cut Pro – Videoschnitt und Filmproduktion

Logic Pro – Musikproduktion und Audiobearbeitung

Pixelmator Pro – Bild- und Grafikbearbeitung

Motion, Compressor und MainStage – zusätzliche Tools für Video, Effekte und Musik

Plus: erweiterte Inhalte und smarte Funktionen in Keynote, Pages und Numbers

Später sollen auch Bonus-Features in Freeform dazu kommen.

Wichtig: Die klassischen Einzelversionen dieser Programme bleiben erhalten – du kannst sie weiterhin dauerhaft kaufen und nutzen, wenn du kein Abo willst.

Was kostet das Ganze?

Apple startet das Creator Studio Abo am 28. Januar 2026. Die Preisstruktur sieht so aus:

12,99 € pro Monat

129 € pro Jahr

Für Studierende und Lehrkräfte gibt es einen kräftig reduzierten Tarif (rund 29 €/Jahr). Eine einmonatige Testphase ist beim Start ebenfalls mit dabei.

Im Paket sind neben den Profi-Tools auch neue KI-gestützte Funktionen, etwa automatische Transkription in Final Cut Pro oder AI-Unterstützung in Keynote, enthalten.

Warum macht Apple das?

Apple will seine kreative Software stärker bündeln und für unabhängige Content-Creator, Videografen, Musiker oder Social-Media-Macher attraktiver machen. Der Schritt liest sich auch als direkte Antwort auf Angebote wie Adobe Creative Cloud – dort zahlen Nutzer deutlich mehr, wenn sie mehrere Profi-Programme brauchen.

Der Fokus liegt darauf, dass du nicht für jede App einzeln bezahlen musst, sondern über ein Abonnement Zugriff auf eine komplette Suite hast. Das kann gerade für Freelancer oder kleine Teams ein echter Vorteil sein – vorausgesetzt, du nutzt mehrere der Programme regelmäßig.

Für wen lohnt sich Creator Studio?

Ein Abo macht Sinn, wenn: du regelmäßig Videos schneidest, Musik produzierst oder visuell arbeitest,

du mehrere Programme aus dem Paket nutzt, du die Flexibilität eines Abos schätzt (z. B. für Projektarbeit).

Wenn du nur gelegentlich eine einzelne Anwendung brauchst oder schon eine Lizenz gekauft hast, bleibt der klassische Einzelkauf vermutlich die bessere Wahl.

Weitere Infos: Apple.com

Steiff Valentinstag 2026: Kleine Geschenke statt Süßigkeiten

Der Valentinstag steht wieder vor der Tür – und jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Was schenkt man einem Menschen, der einem wirklich am Herzen liegt?

Blumen verwelken, Süßigkeiten sind schnell aufgegessen. Schön für den Moment, aber oft genauso schnell wieder vergessen.

Genau hier setzt Steiff mit seiner Valentinstagskollektion 2026 an. Unter dem Motto „Sweeter than sweets“ geht es nicht um das nächste schnelle Geschenk, sondern um etwas Bleibendes. Um kleine Gesten, die lange Freude machen und echte Verbundenheit ausdrücken.

Im Mittelpunkt stehen zwei liebevoll gestaltete Hoppie Hasen, die ein rotes Herz in den Pfoten halten. Auf den ersten Blick sind sie einfach süß. Auf den zweiten Blick erzählen sie aber viel mehr: von Nähe, Zuneigung und den besonderen Momenten, die man miteinander teilt. Egal ob frisch verliebt, schon lange zusammen oder einfach als Zeichen der Wertschätzung – die Botschaft ist klar und ehrlich.

Die Hasen sind bewusst schlicht gehalten, weich, hochwertig verarbeitet und mit dem typischen Steiff-„Knopf im Ohr“. Kein Schnickschnack, kein lautes Design – sondern genau die Art von Geschenk, die man gern aufbewahrt und die auch Jahre später noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Neben den sitzenden Hoppie Hasen gibt es auch einen passenden Anhänger. Klein genug für Tasche, Schlüsselbund oder Schulranzen, aber groß genug, um jeden Tag an einen lieben Menschen zu erinnern. Ein stiller Begleiter im Alltag, der zeigt: Ich hab an dich gedacht.

Was mir persönlich an dieser Kollektion gefällt, ist der Gedanke dahinter. Valentinstag muss nicht kitschig oder überladen sein. Manchmal reicht ein kleines, gut gemachtes Geschenk mit Bedeutung. Eines, das nicht nur am 14. Februar funktioniert, sondern weit darüber hinaus.

Die Valentinstagskollektion 2026 ist bereits im Handel und im Steiff Onlineshop erhältlich. Wer also dieses Jahr etwas verschenken möchte, das nicht nach ein paar Tagen in Vergessenheit gerät, findet hier eine schöne Alternative zu den Klassikern.

Manchmal sind es eben nicht die süßesten Süßigkeiten – sondern die Dinge, die bleiben.

Vodafone: CableMax 1000 wieder günstiger!

Vodafone Gigabit-Kabel-Tarif: Attraktives Neujahrsangebot für Internetnutzer

Vodafone startet ins neue Jahr mit einem interessanten Angebot für Highspeed-Internet-Fans. Der Telekommunikationsanbieter hat seine Neujahrs-Cashback-Aktion für den Kabeltarif GigaZuhause CableMax 1000 gestartet und bietet Neukunden nun einen Preisvorteil von 240 Euro.

Das Angebot im Detail

Der ursprünglich mit 49,99 Euro monatlich veranschlagte Gigabit-Tarif wird durch die zeitlich begrenzte Aktion effektiv deutlich günstiger. Nach sechs Monaten erhalten Kunden automatisch eine Cashback-Zahlung in Höhe von 240 Euro überwiesen. Auf die zweijährige Vertragslaufzeit umgerechnet sinkt der monatliche Preis damit auf 39,99 Euro.

Leistungsmerkmale des Tarifs

Der GigaZuhause CableMax 1000 bietet folgende Inklusivleistungen:

- Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s

- Uploadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s

- Telefon-Flatrate für das deutsche Festnetz

- Telefon-Flatrate ins deutsche Mobilfunknetz

Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist natürlich die technische Verfügbarkeit des Kabelanschlusses am Wohnort. Eine entsprechende Prüfungsmöglichkeit findet sich auf der Angebotsseite von Vodafone.

Warum Kabel-Internet noch relevant ist

Während Deutschland beim Glasfaserausbau weiterhin hinterherhinkt, stellt Kabel-Internet für viele Haushalte nach wie vor eine praktikable Alternative dar. Besonders in Regionen, in denen FTTH (Fiber to the Home) noch nicht verfügbar ist, kann ein Gigabit-Kabelanschluss eine attraktive Lösung sein.

Allerdings sollten Interessenten bedenken, dass beim Kabelinternet die Bandbreite über einen gemeinsamen Verteiler läuft. In dicht besiedelten Gebieten kann es daher zu Stoßzeiten zu Geschwindigkeitseinbußen kommen, da sich mehrere Nutzer die verfügbare Bandbreite teilen.

Wichtiger Hinweis: Werbeeinstellungen überprüfen

Bestands- und Neukunden sollten einen Blick auf ihre Datenschutz- und Werbeeinstellungen im persönlichen Vodafone-Konto werfen. Erfahrungsberichte zeigen, dass der Anbieter bei Tarifänderungen oder Kündigungsabsichten mitunter sehr aktiv per SMS und Telefon nachhakt – selbst wenn der Kunde deutlich signalisiert hat, keine weitere Kontaktaufnahme zu wünschen.

Die Einwilligung zur Kontaktaufnahme lässt sich über die Kontoeinstellungen widerrufen, allerdings gestaltet sich dieser Prozess etwas umständlich. Mehrere Klicks und Warnhinweise sollen offenbar vom Widerruf abhalten. Wichtig ist, dass die finale Bestätigung der vorgenommenen Änderungen nicht übersehen wird.

Fazit

Für Neukunden, die in einem gut erschlossenen Kabelgebiet wohnen und sich auf eine zweijährige Vertragslaufzeit einlassen möchten, kann das Vodafone-Angebot durchaus interessant sein. Der effektive Monatspreis von 39,99 Euro für eine Gigabit-Leitung ist im Marktvergleich wettbewerbsfähig – vorausgesetzt, die Netzqualität stimmt am jeweiligen Standort.

Wer jedoch Wert auf stabile, symmetrische Bandbreiten und niedrige Latenzzeiten legt, sollte prüfen, ob möglicherweise doch ein Glasfaseranschluss verfügbar ist. Die Zukunftssicherheit und Performance von FTTH ist technisch überlegen, wenn auch meist kostspieliger.

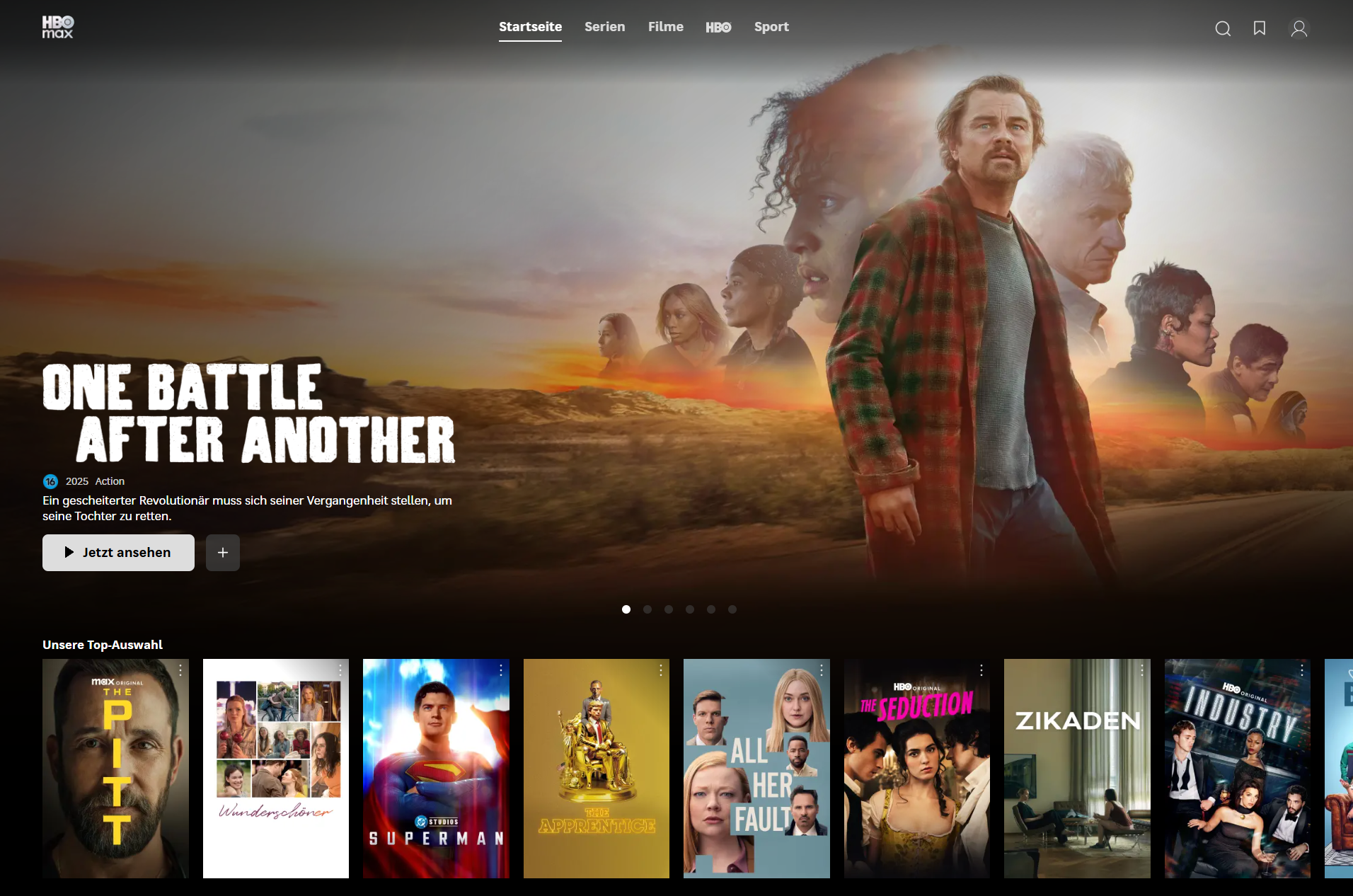

HBO Max ist da – Was du wissen muss

Seit heute gibt's HBO Max endlich auch bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für alle Serienfans eine ziemlich große Sache – und für die anderen Streaming-Dienste wird's jetzt enger.

Was bedeutet das für Sky?

Besonders Sky dürfte das zu schaffen machen. Bisher liefen HBO-Hits wie "Game of Thrones", "Succession", "The Last of Us" oder "The White Lotus" über Sky Wow. Damit ist jetzt Schluss – neue HBO-Produktionen gibt's künftig direkt bei HBO Max. Die Lizenzen für die alten Sachen bei anderen Anbietern laufen irgendwann auch aus.

Was kostet HBO Max?

HBO Max bietet drei verschiedene Abos an:

Basis mit Werbung – 5,99 €/Monat (ab 2027: 6,99 €)

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Full HD Qualität

Standard – 11,99 €/Monat (ab 2027: 12,99 €)

2 Geräte gleichzeitig

Full HD

30 Downloads

Premium – 16,99 €/Monat (ab 2027: 17,99 €)

4 Geräte gleichzeitig

4K Ultra HD mit Dolby Atmos

Bis zu 100 Downloads

Wer auf Sport steht, kann für zusätzliche 3 Euro im Monat ein Sport-Paket dazubuchen. Da gibt's dann alle Matches der Australian Open und French Open, plus über 300 Tage Live-Radsport – inklusive jeder einzelnen Etappe der Tour de France.

Was läuft da überhaupt?

An neuen Serien kommen unter anderem "A Knight of the Seven Kingdoms" (das Game of Thrones Prequel), "The Pitt" und "All Her Fault". Bei den Filmen lockt HBO mit Blockbustern wie "Superman", "The Batman", "Dune" und der kompletten Harry Potter-Reihe.

Und für Sportfans besonders interessant: Alle Übertragungen der Olympischen Winterspiele in Milano Cortina 2026 sind dabei.

Gibt's auch Bundle-Angebote?

Ja, RTL+ und waipu.tv haben Kombi-Pakete geschnürt:

Bei RTL+ gibt's HBO Max zusammen mit RTL+ ab 9,99 € im Monat

Bei waipu.tv kostet das Paket mit waipu.tv Perfect Plus ab 17,99 € monatlich

Die App kannst du dir ab sofort im App Store runterladen und loslegen.

AWS Störung: Auch Snapchat betroffen

Heute Morgen lief bei vielen Snapchat-Nutzern erst einmal gar nichts. Anstatt Snaps zu verschicken oder Storys zu posten, bekamen sie nur Fehlermeldungen zu sehen.

„Serververbindung fehlgeschlagen“ oder schlicht „Etwas lief schief“ – solche Meldungen lasen Nutzer auf der ganzen Welt frustriert auf ihren Displays. Besonders ärgerlich war dies am Montagmorgen, dem Zeitpunkt, an dem viele ihren Tag mit einem schnellen Blick auf die App starten oder ein erstes Update in ihre Story packen wollten.

Wie sich mittlerweile zeigt, liegt das Problem nicht direkt bei Snapchat selbst, sondern bei einem seiner wichtigsten technischen Partner, Amazon Web Services (AWS). Diese Cloud-Infrastruktur bildet für viele große Plattformen das Rückgrat – darunter Snapchat, aber auch Dienste wie Prime Video, Venmo oder Alexa, die in den letzten Stunden ebenfalls Probleme meldeten. Wenn AWS wackelt, hat das schnell weltweite Folgen.

Laut ersten Berichten aus den USA und Europa kam es bereits in den frühen Morgenstunden zu Ausfällen. Nutzer konnten weder Snaps senden noch empfangen und bei einigen ließ sich die App gar nicht erst starten. Auf Portalen wie Downdetector schnellten die Meldungen innerhalb weniger Minuten in die Höhe und in den sozialen Netzwerken machte sich schnell Frust in Form von Memes breit.

Inzwischen hat Snapchat das Problem selbst bestätigt und über den offiziellen Support-Account auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt, dass man an einer Lösung arbeite. AWS wiederum meldete „vermehrte Fehlfunktionen in einzelnen Regionen“ und versprach eine schnelle Wiederherstellung. Wie so oft bei großen Infrastrukturproblemen gilt auch hier: Geduld ist gefragt.

Ein solcher Ausfall zeigt vielen Unternehmen und Content-Creator aber auch, wie abhängig sie von solchen Diensten geworden sind. Wenn zentrale Plattformen oder Cloud-Services ausfallen, stehen nicht nur Privatnutzer vor leeren Timelines, sondern auch Marketing-Teams, Agenturen und Social-Media-Manager müssen plötzlich improvisieren.

Bei mir zu Hause läuft es übrigens auch nicht rund: Unsere Alexa verweigert seit heute Morgen konsequent jeden Befehl und tut so, als würde sie mich nicht hören. Ein Neustart half nur kurz, danach war wieder Funkstille – vermutlich liegt das gleiche Problem zugrunde.

Es bleibt also nur zu hoffen, dass Amazon die Störung bald vollständig behebt und Snapchat wieder wie gewohnt läuft. Bis dahin heißt es: kurz durchatmen, andere Wege finden, um in Kontakt zu bleiben – oder einfach mal einen Morgen ohne Snaps genießen.

Weltweite Störung: Prime Video, Amazon, Alexa oder Fortnite

Heute Morgen war das Internet für viele Nutzer weltweit deutlich langsamer, fehleranfälliger oder gar nicht verfügbar.

Grund dafür war eine größere Störung bei Amazon Web Services (AWS), der Cloud-Sparte von Amazon, auf die ein erheblicher Teil der globalen Internet-Infrastruktur aufbaut. Betroffen waren unter anderem Prime Video, Alexa und zahlreiche weitere bekannte Dienste, wie zum Beispiel dem Video- und Computerspiele Fortritte oder Social-Media-Apps.

Ich selbst merkte es zuerst, als Alexa auf meine Sprachbefehle nicht mehr reagierte – kurz darauf streikte auch Prime Video. Was sich zunächst nach einem lokalen Problem anhörte, stellte sich schnell als großflächige Störung heraus. Laut den Statusmeldungen von AWS war vor allem die Region US-East-1 (Nord-Virginia) betroffen – ein Knotenpunkt, über den unzählige Dienste weltweit laufen. Wenn dort etwas ausfällt, zieht das Kaskadeneffekte nach sich, da viele Systeme direkt oder indirekt auf diese Server zugreifen.

Mehrere internationale Medien wie Reuters und Business Insider berichteten, dass die ersten Ausfälle in den frühen Morgenstunden (US-Zeit) gemeldet wurden. Neben Amazon-eigenen Diensten hatten auch Zahlungsanbieter wie Venmo, Messenger wie Signal und sogar Spiele wie Fortnite mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Die betroffenen Unternehmen meldeten Fehlermeldungen bei Logins, Verbindungsabbrüche oder gar die komplette Nichtverfügbarkeit ihrer Plattformen.

AWS selbst sprach von „erhöhten Fehlerraten und Latenzen“ und verwies auf ein Problem im Zusammenhang mit der Datenbank Amazon DynamoDB. Das ist insofern kritisch, weil DynamoDB bei vielen Anwendungen als zentrales Backend fungiert – fällt sie aus, stehen nicht nur einzelne Funktionen, sondern ganze Plattformen still.

Im Laufe des Vormittags gelang es Amazon offenbar, den Fehler schrittweise zu beheben. Gegen Mittag deutscher Zeit waren viele Dienste wieder erreichbar, wenn auch teilweise mit Einschränkungen. Wie lange die Nachwirkungen tatsächlich spürbar bleiben, ist unklar. Erfahrungsgemäß dauert es nach einem so großflächigen Vorfall oft noch Stunden, bis alle Systeme wieder stabil laufen. Auch bei uns zu Hause scheint Alexa noch nicht wieder ganz fit zu sein, denn sie hat weiterhin Probleme damit, Befehle anzunehmen oder korrekt umzusetzen.

Solche Ausfälle sind zwar selten, zeigen aber, wie abhängig unser Alltag mittlerweile von wenigen großen Cloud-Anbietern ist. Ein Fehler in einer einzelnen Region kann schnell Millionen Nutzer weltweit betreffen. Besonders für Unternehmen mit sensiblen Daten – etwa Banken oder Online-Shops – ist das ein ernstes Thema. Wer seine Infrastruktur vollständig in die Cloud ausgelagert hat, muss sich darauf verlassen können, dass dort Redundanzen und Notfallszenarien einwandfrei funktionieren.

Der aktuelle AWS-Ausfall ist also mehr als nur eine technische Panne: Er ist ein Weckruf. Cloud-Dienste bieten zwar enorme Flexibilität und Skalierbarkeit, machen uns aber auch verletzlich. Für Privatnutzer bedeutet das vielleicht nur einen Abend ohne Streaming, für Firmen kann es jedoch Umsatzverluste, Reputationsschäden oder Vertrauensprobleme bedeuten.

Kurz gesagt: Die heutige Störung zeigt einmal mehr, dass digitale Stabilität kein Selbstläufer ist. Selbst die größten Anbieter der Welt sind nicht unfehlbar – und wer sich auf sie verlässt, sollte immer einen Plan B parat haben.

WhatsApp führt Benutzernamen ein - Alle Infos dazu hier!

WhatsApp plant wohl, seinen Nutzern künftig Benutzernamen anzubieten. Außerdem soll ein Reservierungssystem eingeführt werden, damit man sich seinen Wunsch-Handle sichern kann, bevor das Feature dann komplett ausgerollt wird.

Hier sind die Fakten, die wir gerade haben:

In der Beta-Version für Android (Build 2.25.28.12) haben wir Hinweise gefunden, dass WhatsApp an einer Funktion arbeitet, mit der Nutzer ihren bevorzugten Benutzernamen vorab reservieren können. Die Idee ist, dass, wenn das eigentliche System mit Usernames nach und nach freigegeben wird, möglichst viele Nutzer gleichzeitig faire Chancen haben sollen, gute Namen zu wählen – und nicht nur diejenigen, die frühzeitig Zugriff auf neue Versionen erhalten.

Schon vor der Reservierung tauchten im Programmcodefragment Regeln für die künftigen Usernames auf:

- Es sollen nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkte und Unterstriche erlaubt sein.

- Es wird mindestens ein Buchstabe verlangt (reine Zahlennamen sind wohl ausgeschlossen)

- Die Namen dürfen nicht mit "[www.]" (http://www.) anfangen oder wie Domains aussehen (z. B. ".com")

- Ein Username sollte eindeutig sein. Wenn er einmal vergeben wurde, kann er nicht erneut benutzt werden.

Es gibt auch Gerüchte über eine zusätzliche Sicherheitsstufe: Wenn man eine Nachricht schicken will, braucht man nicht nur den Benutzernamen, sondern vielleicht auch einen "Username Key" – so eine Art zweiter Code, der den Zugang kontrolliert. Auch in anderen Medien wird über die Neuerung gesprochen. Zum Beispiel, dass man künftig ohne Preisgabe der eigenen Telefonnummer kommunizieren könnte. Aber wie wir alle wissen, hat WhatsApp selbst noch kein offizielles Datum oder einen klaren Fahrplan bestätigt.

Warum diese Entwicklung wichtig sein könnte

1. Mehr Privatsphäre und Kontrolle wären echt super.

WhatsApp hat als primäres Identifikationsmerkmal eine Nummer benutzt. Das war gleichzeitig ein Nachteil, weil man, wenn man mit jemandem kommunizieren wollte, seine Telefonnummer preisgeben musste. Mit einem Username-Modell kann man diese Grenze etwas aufweichen. Das heißt, man kann erreichbar sein, ohne die Nummer öffentlich bekannt zu geben.

2. Vermeidung von Namensschutzproblemen

Wenn es keinen Reservierungsmechanismus gäbe, könnten frühe Nutzer (z. B. in Beta-Phasen oder in Pilotregionen) vielleicht begehrte Namen monopolisieren. Das führt zu Frust, wenn man später keinen guten Namen mehr bekommt. Das Reservierungssystem gleicht das wieder aus.

3. Gefahren und Herausforderungen

Squatting & Spekulation: So wie bei Instagram oder Twitter könnten die Leute anfangen, schöne Namen früh zu reservieren – und sie dann vielleicht sogar zu "verkaufen" oder zu blockieren.

Imitation & Identitätsdiebstahl: Wenn jemand einen Namen sehr ähnlich registriert, könnte das zu Verwechslungen führen. WhatsApp sollte sich Mechanismen einfallen lassen, um zu verifizieren oder zu schützen. Komplexität & Nutzerverständnis: Neue Regeln, Zusatzschlüssel, Einschränkungen bei Zeichen – all das muss so implementiert werden, dass Nutzer sie verstehen und anwenden können.

Ich schätze, der Rollout wird wahrscheinlich schrittweise erfolgen.Die Hinweise deuten darauf hin, dass WhatsApp das Username-System nach und nach einführen wird – erst wird es reserviert, dann wird es komplett genutzt. So können wir Probleme früh erkennen und dagegen vorgehen.

WhatsApp soll sich angeblich bald grundlegend ändern. Das System soll nicht mehr nur Nummern basieren, sondern auch benutzerdefinierte Handles einführen. Damit das gerecht zugeht, soll es ein Reservierungsverfahren geben. Es gibt noch einige offene Fragen: Wir sollten klären, wie genau das System aussehen wird, wann es global verfügbar sein wird und wie WhatsApp mit Sicherheits- und Missbrauchsrisiken umgeht.

Für dich und mich als Nutzer oder Unternehmen heißt es: Augen auf! Wenn du frühzeitig reservierst, hast du bessere Chancen auf einen guten Namen. Für Marken und Firmen könnte das neue System spannend werden. Es gibt dann nämlich offizielle Business-Usernames, Verifikationen und bessere Kontaktmöglichkeiten ohne Nummernoffenlegung.